每一个父亲,都曾经是汗津津的少年

今天是父亲节。一个“父亲”的人生,是没有童年和少年的,我们并不了解父亲在成为父亲之前,到底是一个什么样的人。

文字是了解一个人极好的方式,其次是去走一走他走过的道路。作家陈丹燕根据父亲晚年的回忆录,去往她父亲小时候生活过的县城,逛逛父亲提到过的集市,和八十年前上过的小学。在那里,她意识到“他也曾是个少年,身体细长、灵活,脚趾微微分开,紧紧抓住凉鞋鞋底”。而感受父亲的童年,让“父亲因此变成了一个与我混淆了辈分的人”,像朋友,或是一个比她更小的孩子。

大概只有深爱父亲的人,才会愿意这样去感受和想象父亲的年少时光吧。那么你呢?你和父亲的关系如何,他年轻的时候,是一个什么样的人?欢迎在评论区留下你的分享。

下文摘选自《阿玉》,小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

01

父亲也曾是个少年

这是广西的平乐,是距离北回归线二三百公里的亚热带偏远县城,我的故乡。

我正站在我父亲莲生回忆录中提到过的集市上,现在它仍是热闹的。和所有中国小县城的商业街一样,街上花花绿绿的,所有店铺都敞开着大门。塑料小风扇在渗出一层淡淡白色糖霜的柿饼上方哗哗地扇动着,驱赶苍蝇。香烛店门口堆着大串的锡箔和粗壮的红色蜡烛,那些都是清明上坟时用的东西。那家店铺有个我闻所未闻的店名——檀香,而且是按照古代汉语的习惯,从右至左排列着的,很容易读错。

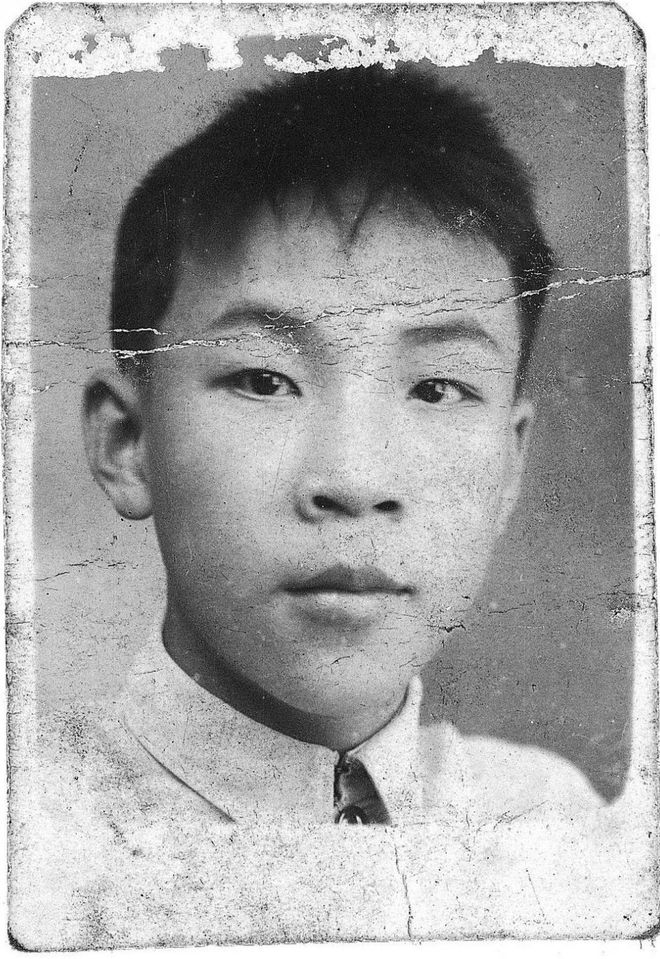

莲生在桂林中学的报名照

十二岁的莲生就是在这里宣讲抗日的吧。我忍不住要特别留意街上十二岁左右的少年。

我看见一个面容白皙的少年,长脸,相貌非常端正,他身上有某些东西轻轻散发出来,像树叶子散发出树汁的气味那样。那是一种在上海少年身上难以见到的文雅,一种古旧的、不自觉的文雅,让我想到乡野中普通的竹子。莲生身上也仍旧留有这种古旧的文雅——一般身处偏远古老县城的读书人才能葆有的礼义廉耻之气,清澈而背时。

看那少年缓缓经过了一处廊柱,又经过一户敞开着大门的人家,那家堂屋墙上贴着红纸写着“天地君亲师牌位”。南方人家,早上起来的第一炷香,总是用来敬天、敬地、敬君主、敬祖先、敬师长。原来,莲生故乡的人们至今还坚持着这样古老的价值观。

这些寂静的景象,似乎与商铺里播放的不知名的流行歌曲并行,却又隔离着。

看那少年,虽然白皙细长,但也已血脉充盈。青春的身体开始发育了吧,南方的少年总是发育得早一些,因为南方的太阳很炽烈。多年前,莲生就是这样走在这条街上。莲生的身体很健康,正在生成无数的精子,多年以后,将会有一颗是他为我的出生准备的。我是莲生最小的孩子。我童年的记忆里,莲生从来都是个腹部隆起、皮肤白皙光滑的中年人。现在,他是个喜欢盆浴的老年人,身上纵横着成千上万道皱纹和淡褐色的老年斑。这渥热的南方小镇让我意识到,他也曾是个少年,身体细长、灵活,脚趾微微分开,紧紧抓住凉鞋鞋底。多年前,莲生的身体也在这温热阳光中,像一只水果那样暖洋洋地成熟起来,为我的出生做好准备。

我在太阳下看着自己的手,它也被暖洋洋地照耀着,这双手是我的,但它们的血脉来自这条陌生的街道。老旧的木头房屋,褪色的绿色油漆在木墙上留下毫无光泽的浅绿色,“泰和行”三个周正的汉字从褪色的木板上显现出来,好像风中烛火那样飘摇隐现。这家广东杂货铺的五间屋子之外,就是莲生出生的房子。浮白的阳光与我的双手呈现出一些陌生,甚至神秘的东西。在皮肤下流过的血液里,也有某种我从未意识到的东西,此刻像水中缺氧的鱼那样,突然跃跃不已。

这是什么?

莲生十二岁时,我母亲在东北一个小市镇上生活,她两岁时剪着童花头,拿一只小碗,在小河里舀水玩。我看过她的那张照片。莲生二十八岁,在东北做地下党时遇到母亲,她那时是十六岁的女学生,跟着姐姐、姐夫从家里跑出来参加革命。他们在东北结婚。这是个天南地北的姻缘。

那个少年正沉默而轻松地经过水果铺,我在那里见到淡黄色的沙田柚——莲生家乡的特产,我最喜爱的水果之一。它们被堆放成宝塔状。多年来,我吃它的果肉,将它的皮放在门厅的衣柜里,吸掉外套上的气味。小时候,我在它白色粗糙的果核上画小孩的脸,它是我的玩具之一。

我被南方昏黄而渥热的阳光晃了眼睛,恍惚中那个少年就是莲生。他转向江边的街道,那是平乐最古老的中心地带,名为大街。拐角处,古老的白墙上霉渍斑驳,好像水墨画。

平乐大街上的旧屋

莲生在他回忆录里提到的黑暗的街道和老旧的木头房屋,就是这里,八十年过去了,它们仍旧伫立在街道两侧。

2010年3月的最后一个星期,这里的下午一团寂静、停滞、安适。阳光嗡嗡细语,那是南方式的颓废,还有莲生记忆中的那个词:衰败。街上的一切都还在原地,泰和行还在卖杂货。莲生出生的房子楼上,还半开着两扇古老的花窗,粤东会馆门前的狮子还是长着南方的脸相。

莲生要是当时不参加夜呼队,没有如此积极地参加抗日活动,也许他身上那种古旧的文雅之气会引导他成为一个小学教员,一个账房先生,或是一个地方小报的编辑。

那个少年轻快地走着。这个平乐少年,他将来还会为一个信仰而离家万里吗?

2010年我前往平乐时,莲生已经九十一岁。他1945年随两广大队离开延安。最初两广大队的目的是南下建立南方抗日根据地,牵制百万敌军。在长途行军的过程中,日本投降了,他们这支部队转而去了东北。莲生在万里行军中将膝盖软骨磨损殆尽,到老年时几乎无法站立。

他在回忆录里写过这次历时半年的行军:

(莲生回忆录)

行军艰苦而紧张。我们常常为躲开敌人而整夜急行军,或者头一天下午出发,接连一个黑夜再一个白天,昼夜不停。那时条件简陋,连一个水壶也没有,行军途中渴了,就在路边的沟里舀一碗浑水,滴一滴随身带的碘酒就喝。有时情况突然变化,命令一下,哪怕是刚端起饭碗,没吃完饭,也得撂下碗,饿着肚子走。我在那时,能五分钟吃饱一顿饭。

后来到使馆工作时,需要讲究外交礼仪,花了好长时间,我才把自己吃饭的速度降下来。

从延安出来的时候,我还带了一些书。在行军途中,看完一页,撕去一页,以减轻重量,这是大家那时通常的读书方法。我在照相馆做童工时,得了风湿性关节炎,这样连续每天百余里的行军,要比别人多费许多力气。艰难的时候,自己就在心里默念着“坚持一下,再坚持一下”,居然也走下来了,想起来真有成就感。

我的战友、同乡、西公(西北公学)同学钟光(广西大学学生)因为过度疲劳诱发心脏病,卫生员以为是感冒,让他骑毛驴随队行进。等拖到了太岳根据地医院,医生大发脾气,责问心脏病这么严重,为什么不睡担架。仅凭那时卫生员的医务水平根本不可能做出正确的诊断。钟光到医院后不到一个月就去世了。

在赶往东北的路上,头顶上是美国替国民党运兵的飞机,我们则是凭两条腿。他们快,我们慢,但他们人少,我们人多。我们一路强行军,每天最少走九十里,多时能走一百三十里。一个月走了几千里,好不容易差几十里就要到山海关,以为不用再辛苦两条腿,可以乘上火车了,未料到突然接到上级指示,要我们往回走,翻越长城去热河。

政局与战局就像一盘棋,我们这些棋子要按棋局的需要不断移动。

02

好像父亲变成了一个与我混淆了辈分的人

八十五岁时,莲生开始为我们几个孩子写回忆录,或者说,是我们怂恿他写。他从那时开始就长住医院,生活充满局限。他年轻时代做过多年情报工作,从东北到广州,以及后来的东南亚。他做过的工作大多至今未能揭秘,我们这些孩子,甚至我们的母亲都不知道他到底做过什么。而他写的回忆录,即使语焉不详,也不能公开。怂恿他这样戴着镣铐跳舞般地写回忆录,我们不过是想让他由此找到打发漫漫老年时光的兴致。

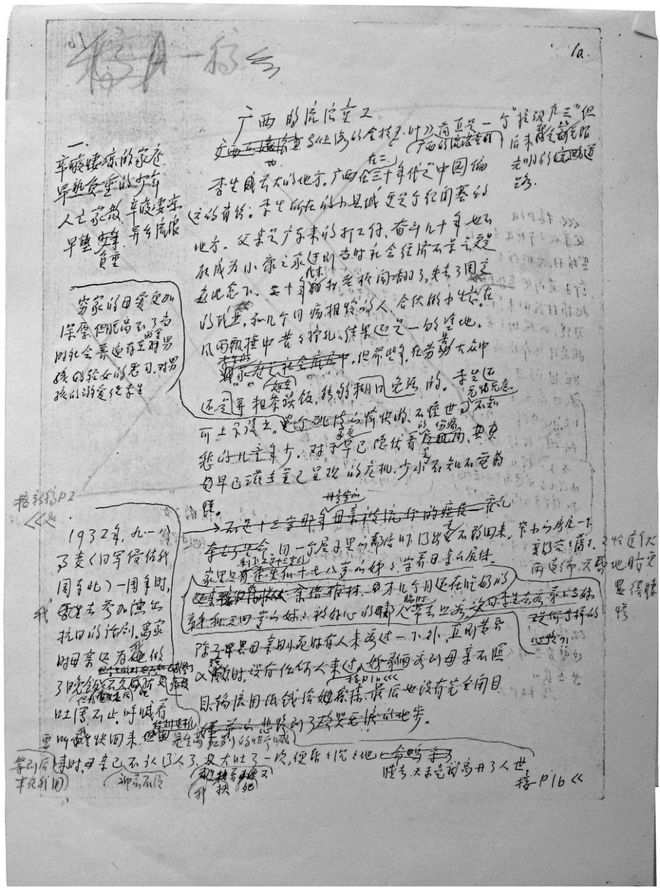

莲生对日常生活毫无兴趣,唯独喜欢旅游和游泳,但自从坐上了轮椅,两者皆废。于是,他终日握着一支红蓝铅笔阅读。他的回忆录断断续续写了六年,得六万字。

莲生回忆录草稿

平乐对我来说,一直只是户籍上的一个地名。莲生总是淡淡地说,家乡已经没人了,中华人民共和国成立后,他将爷爷和姑妈接来我家一起住,好像已将自己连根拔起。

他本姓李,去延安后,怕连累家里,遂改姓陈。后来因为他的工作很特殊,不能再叫莲生,于是用了不少化名,后来索性就叫自己“化名”,不过用的是谐音,化明。有一个阶段,他的同事叫他华明,取的是中华光明之意。他的孩子也都跟着姓了陈,直到1978年长孙出世,他的第三代才姓回了李。但这个孩子姓李有时会不太方便。每次到升学和报户口这样的重要关口,他都被要求解释自己是否被过继,是否被领养。人们难以理解为什么户口本上的一家人都姓陈,独独这个小孩姓李。

对我们大家来说,姓李已有些不适应。

整整二十年前,也是在4月,我开始了国际旅行。自从去日本看樱花的旅行之后,我在亚洲、欧洲和美洲旅行了二十年,去过许多地理上完全陌生但文化上熟悉而又陌生的城市,然而,却从未计划过要回莲生的家乡去看一看。

我想莲生从未表现出对平乐的归属感,也是平乐总是在我旅行计划之外的一个原因吧。2010年是个歌舞升平的年份,生活在富裕和平时代的人们开始对自己的家谱产生兴趣,我的许多朋友都陪着年迈的父母返乡,但我家从未做过这样的旅行计划。

要是没有莲生的回忆录,我想我不会来到平乐。这里的亚热带阳光热烈而朦胧地照耀着一切,阳光散发着一种令人昏昏欲睡的热力,照在身上,好像安眠药渐渐在体内产生作用。我看见临街木屋的门槛边,有个容长脸儿的中年女人,穿了浅蓝色的褂子,左脚安适地搭在右脚上,向后轻轻靠在木门口,她正在做针线活。当然,她不是莲生的母亲。他的母亲,我应该叫她奶奶,但我从未有机会这样叫过一个妇人。

到平乐的第二天,我去了莲生曾经就读的小学。阳光明晃晃地照耀在平乐小学空无一人的操场上,树荫下放着一张乒乓球桌。当然,我晓得已经八十年过去了,这里已不是莲生上小学时的校址,小学的档案室里,甚至早已不再保存莲生的学籍档案,但莲生从小最喜欢的运动,的确就是打乒乓球和游泳。他还有一双木头底的球鞋,因为家里买不起橡胶底的。他乒乓球打得不好,因为每次打乒乓球都要排很长的队,练习得不够。操场的一角还有一对篮球架,和八十年前的布局差不多。莲生不喜欢打篮球,拼抢的运动他都不怎么喜欢,其实我们几个孩子后来也是一样。

空气中能闻到小学生身上汗津津的气味,那是一种尚未完全消退的孩子皮肤上的香气,等到青春期到来,这种气味就会被充满荷尔蒙的微臭所代替。

想到莲生在上小学时,也是这样一个身上汗津津的小孩,我总感觉奇异而亲切。好像父亲因此变成了一个与我混淆了辈分的人,这总让我想起自己孩子小时候身上的气味。甚至我孩子身上,现在已没有这种属于幼年的气味了,但莲生学校的操场上,却还飘荡着那甜美的童年气味。

这是一间有一百多年历史的小学堂。八十年前,莲生在这间小学读书。

今天,我来这里经历莲生童年时代曾经历过的一天。

我要上一堂四年级的语文课。四年级,那也正是莲生参加夜呼队,学唱《满江红》的年纪。那时,他是深得语文老师喜爱的好学生。就连老师夫妇到果园去玩,都愿意带上莲生。后来,莲生母亲死后,他的语文老师拜托桂林小康家庭的亲戚收养了他的妹妹,语文老师对莲生父亲说:“莲生的妹妹一定也聪明,我要。”

莲生的亲妹妹就这样送给了老师家的亲戚。

家里人知道,妹妹去的那户人家在桂林开着一间书店,都放了心。

那个胖乎乎的小女孩,果然不愧是莲生的妹妹。她读书也读得好,等她长大,也离开继父母去参加革命,从此杳无音信,之后再也没回家。

我告诉这里的语文老师,我很感谢莲生当时的那个语文老师,他将莲生培养成了一个喜爱文学的人。也许正因为这样,我才能成为一个作家。

语文老师用白净的手指轻轻按了按我的胳膊,说:“我好紧张!”老师说,怕自己做得不够好。

“你是一个作家啊。”老师认真地说,“要是看到我有什么地方可以改进的,麻烦你一定要告诉我。”

这是一个谦恭多礼的小学老师,能写一手方方正正的好字,说着有点南方口音的普通话,我想,这就是广西。

我悄悄地打量那些正在伏案早读的少年,他们的眉宇大多非常端正,和莲生小时候长得一样吧。原来莲生家乡的孩子,都有这样端正和宁静的面容。我好奇而恍惚的目光还是常常惊扰到他们,他们抬起头,看到我,目光非常良善,毫无大城市的小孩被陌生人打量时,目光里本能的戒备和疑问。他们礼貌地向我微笑一下,再垂下头去。他们不再注意我,但我知道他们正在努力平复自己心中的好奇。他们知道过多打量外来的人是不得体的。这就是广西人的教养吧。

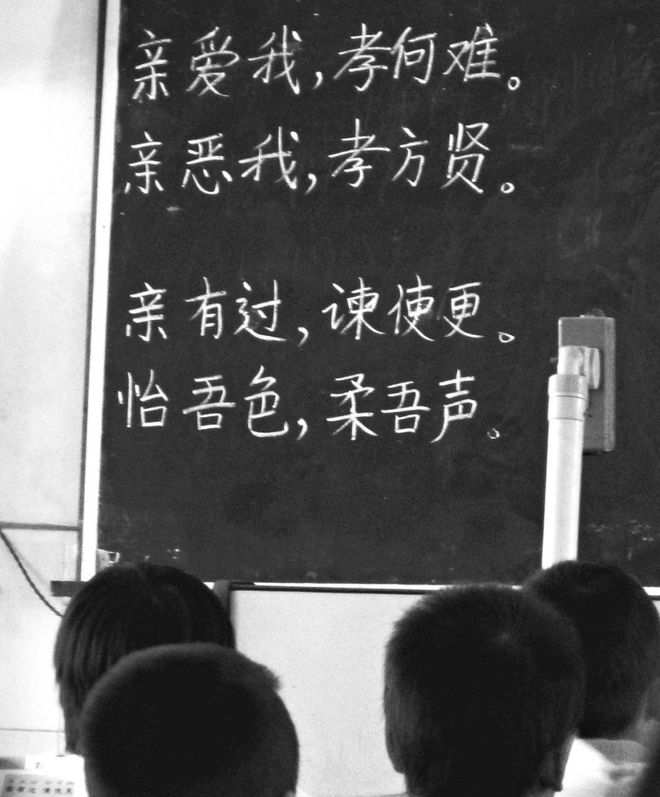

早读的时候,他们在读《弟子规》中的“入则孝”篇。这正是莲生小时候背诵过的。语文老师说,他们学校最近开始重新要求学生背诵《弟子规》。八十年过去了,在莲生的故乡,家家仍旧在堂屋里供着“天地君亲师”的红纸牌位,孩子们仍旧背诵着《弟子规》。

莲生的小学1999年的四年级语文课堂

这里的古意与良善,令我在莲生长大的地方感觉很舒服,没有为所欲为的放肆带来的空虚感,也没有陌生带来的压力。这里似乎有一种莲生身上如今还携带着的气息,我从小就熟悉它了。

03

“我的爸爸叫李莲生,他八十年前在这里读过小学”

一个小女孩悄悄接近我,她竟然与我小时候长得非常相像。当我为她照相时,她也将自己的头稍稍垂下。我小时候照相,也常常会做同样的姿势,因为不适应黑压压直视自己的镜头。我有张与她几乎一模一样的照片。这是为什么?

“你姓李吗?”我问她。

她摇摇头。

语文课开始前,语文老师向全班介绍我,她让我跟孩子们说两句话。

我从教室的后排站起来,看到教室里有种非常亲切甚至熟稔的光线,柔和的大片阴影,但这是我第一次走进来的小学教室。

我说:“我的爸爸叫李莲生,他八十年前在这里读过小学。”

我说:“我很高兴看到你们大家,你们都是我爸爸的校友。”

我看到孩子们温顺地点着头,礼貌地微笑。突然,一个小男孩吃惊地竖起眉毛:“八十年!”他叫起来,用手比画了一下,试图表示它的漫长。然后,他惊奇地看看四周的同学:“八十年!”他似乎对这个长度手足无措。

“是的,我也一直很吃惊。”我对他说。

“那个李莲生,他还好吗?”那个小男孩问。

“他还记得小学里背诵过的诗词。”我说。

“你们这时候,是人的一生中记忆力最好的阶段,学的东西最容易记住,所以,你们现在要用心多背诵一些优秀的古文,这对你们的一生都有帮助。”老师接着我的话头,在讲台上向大家说。

这是莲生在我小时候对我说过的话,这是为什么?

那堂语文课上,学的是《巴斯德征服狂犬病》。有个小女孩将自己的书送到我手里,为我翻开课本,在那篇课文上用白白细细的手指点了点,然后,她向我微笑了一下,回自己座位上去了。

我握着她的书,心中真舒服。那种舒服,是小孩子被家人照顾的时候心中的安适稳妥,我在自己幼年时曾感受过。虽然他们现在都是孩子,但他们也都是我父亲的校友啊。他们是因为莲生的存在,才允许我来上一节语文课的。按照这个辈分,我可是比这些孩子更小一辈的。我感觉自己是个小孩子,这是无逻辑但极为真切的感受。

全班朗读课文时,两耳满是带有南方柔和齿音的琅琅童声,我在里面听到莲生时断时续朗诵苏炳文诗词的声音,“烽火弥天尚未停,几人沉醉几人醒?”这就是莲生至今还记得的语文老师教授的诗词,那时,老师教导过他,好男儿要热心救国救民。

如今,我还能在这片朗读声中辨出与莲生相似的口音。

语文课结束后,老师请全班同学到操场上去与我合一张影。孩子们让我站在中间,要是莲生来了,这里应该是他的位置。我遗憾没能带一张莲生的照片来。

在等待快门响起来的那一刻,我突然看到一个少女从操场旁的藩篱外经过,她听到喧哗声,就停下来看我们。她是个矮个子,有点胖胖的,我心里闪过阿玉的身影,也许阿玉小时候也是这样的?她说过,她总是背着弟弟去莲生的教室外面看他们上课,只要背上的弟弟不闹,老师也就不赶她。

离开小学校,我沿着当年莲生从平乐县城出发去榕津春游的路线,去了榕津。这正是小学生春游的时间。莲生晚年,许多事情都忘记了,甚至我为他找到了他出生也是他母亲去世的老屋,找到了他外婆家的厨房,为他拍了照片,带回上海来给他看,他都不记得那是什么地方。但他却记得小时候去榕津春游的情形,记得那里的大榕树。

出了平乐县城,道路两边都是俊秀的青山绿水,手指形状的喀斯特山脉远远近近、延绵不绝地耸立在绿色的田野和淡蓝色的晴空之间,一路看去,好像梦境一般。少年时代的莲生漫步在这里,和同学们一起唱着歌。绿色的河流清澈清凉,倒映着一蔸蔸巨大的凤尾竹。女人在绿色的竹影里洗衣服。白色的鹅和白色的花自由自在地镶嵌在山水之中。

榕津有大榕树,大榕树下面有小石佛,小石佛的颈上围着红披肩,面前插着红色的细香。他们是这里的土地公和土地婆,人们经过他们身边,躬身拜拜。

莲生还记得这棵大榕树,它的根又粗又结实,好像一座独木桥,人们就在它的根上走来走去。

“那些根好大哦。”他在病房里对我说,微笑中闪烁着孩子般的惊喜。

榕树下有个红漆斑驳的古戏台。这里是桂剧的发源地,桂剧第一锣就藏在青石板街上桂剧剧社的楼上。榕津的人都说平乐人更喜欢粤剧,因为那里有不少广东人。榕津的老人感怀我肯来寻找父亲小时候的家乡,特别拿出那面大铜锣来让我敲。我用力敲了一下,铜锣的声音果然响亮,好像十里八乡都能听得到。我在石破天惊的锣声里,依稀听到莲生在家中用那台三洋牌录音机播放《关汉卿》的声音。

榕树包围的青石板街上有一座非常古老的天后庙,我进去烧了一炷香。天后娘娘已经在这里站了几百年,她见过那个面容周正的春游小学生,见过他汗津津喜悦的脸。如今照料寺庙的是个穿蓝布衣的老人,背上还背着一个小孩。他一边擦洗庙里的香炉,一边一遍遍教背上的孩子认识庙里的灯笼,他唱歌般地轻声说:“灯——笼。灯——笼。灯——笼。灯——笼。”

天后庙和戏台之间的青石板街上有许多人家,家家堂屋里都有红纸牌位供奉。供奉着的,大都是“天地君亲师”。有的人家思想进步些,就改成了“天地国亲师”,用“国”代替了“君”。镇上的老人告诉我,民国以后,思想进步的人家,就渐渐改掉了原先的那个“君”。但是,基本的伦常并无改变。

一条小花狗跟着我,一步也不放松。我回头看它,它就对我摇尾巴;我向前走去,它就紧紧跟着我;我停下脚来,它就赶过来,闻我的鞋。它从未吠我。

原来,它知道我不是外面来的陌生人,我本应姓李,是莲生的女儿。

在当年莲生出生的老房子的二楼,朝向大街的房间里所见。虽然这是别人家废弃不用的东西,但我仍感觉亲切

留在家乡的莲生的表弟表妹——尚忠、尚莲和已经死去的尚国的独子文华,一同带我去了冬瓜岭。冬瓜岭上的果园里,埋着我奶奶。

我带着从檀香店里买来的东西:一对红蜡烛,两沓纸钱,四串锡箔,一大把上好的香,还有一些爆竹。按平乐地方的习惯,祭拜的最后,要放些爆竹的。

冬瓜岭上的泥土,正是书里形容的“埋入黄土”的那种黄,令人窒息的、沉甸甸的、耀眼的那种黄色。

我的父母很早便离开家参加革命,我只见过他们父母中唯一的老人——我的爷爷。我没见过奶奶和外公、外婆,我母亲甚至对她自己的母亲都没有什么印象。所以,清明对我来说,是没有任何意义的古老节日。我从未用过那些纸钱和锡箔,它们对我而言不光陌生,而且似乎代表着一种愚昧而晦暗的联系。我提着它们走进果园时,心中有些不适。

离开上海时,我便宣称要去给奶奶烧香扫墓,哪怕奶奶的坟早已消逝,我也要找到那块地方。

莲生似笑非笑地看着我,问:“你有感情吗?”

他宣称自己是彻底的唯物主义者,不干这种事。他对我的唯心主义观点常常温和地嗤之以鼻,但他这次没制止我去给奶奶烧香。只是问我有没有感情。

老实说,那时的我并不知道。对我来说,奶奶的坟与我的故乡,似乎是两个一致的概念,它们都是形而上的,具有显而易见的象征意义。但它具体象征着什么,我心里并不明确。

莲生记忆中的乱坟岗,此刻是一片小小的果园,满目绿色。篱笆上缠着茁壮的藤蔓,开着白色的大花,但它的气味有些令人发晕。

二十世纪五十年代,奶奶的坟已被夷为果园,而我的父母则作为外交官被派往东南亚。

我的父母,从未回家给他们的父母上过坟,莲生甚至要到离开家六十年后,才回了平乐一次。即使回到了平乐,他也未去冬瓜岭。与人们所想象的衣锦还乡不同,他从未尝试过在故乡寻找其他亲戚,也未去过任何旧址探访。他只与他的舅父一家叙了旧,只在舅父家的院子里坐了一天。

奶奶坟墓的旧址上,如今长着好看的果树,我希望这是一棵柚子树,沙田柚。

我将一对红烛插进黄土里:“奶奶,我是莲生的女儿,是阿玉把我带大的,我来给你上坟了。”

本文摘编自

《古代人的衣食住行》

作者:陈丹燕

出版社: 山东文艺出版社

出品方:果麦文化

出版年: 2024-4

编辑 | 轻浊

主编 | 魏冰心

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

网友评论